Die Knochendichtemessung ist das Mittel der Wahl zur Osteoporose-Diagnostik.

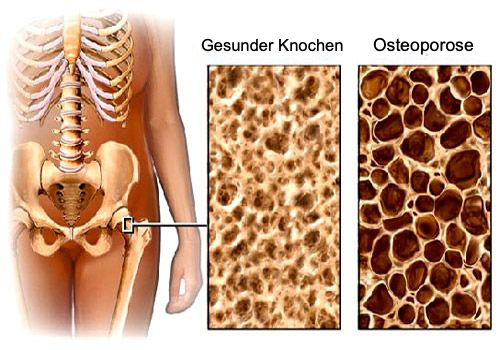

Unter Osteoporose (Knochenschwund) versteht man eine Erkrankung, welche durch eine Abnahme der Knochendichte durch übermäßig raschen Abbau der Knochensubstanz und -struktur gekennzeichnet ist. Die Osteoporose ist die häufigste Knochenerkrankung im höheren Lebensalter. Am häufigsten (95%) ist die primäre Osteoporose, welche nicht als Folge einer anderen Erkrankung auftritt.

Häufige Folgen der Osteoporose:

Partynia, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

In unserer Ordination wird zur Messung der Knochendichte die modernste und weltweit am häufigsten verwendete, dementsprechend am besten standardisierte Methode, die Dexa-Messung, angewandt. Dabei werden die Knochendichte-Werte der Wirbelsäule sowie beider Schenkelhälse ermittelt und mit Dichtewerten gesunder Probanden verglichen.

Eine Basisdiagnostik wird bei Frauen nach Eintritt der Menopause und bei Männern ab dem Alter von 50 Jahren in Abhängigkeit vom individuell vorliegenden Frakturrisikofaktorenprofil empfohlen.

Eine Knochendichtemessung ist bei all jenen Erwachsenen angezeigt, bei denen mindestens drei der folgenden Risikofaktoren vorliegen:

Osteoporose ist eine außerordentlich häufige Erkrankung.

Dafür verantwortlich ist einerseits, dass der Altersdurchschnitt in Österreich ständig ansteigt, andererseits insbesondere bei Frauen der Abfall des Hormonspiegels im Rahmen der Menopause.

Die Auswirkungen der Osteoporose sind allerdings auch volkswirtschaftlich gravierend: Sehr viele Frakturen von Wirbeln, Armen und Beinen, Rippen etc. sind letztlich durch eine zu geringe Knochendichte mitverursacht.

Dabei ist eine Osteoporose häufig recht gut zu behandeln und eine adäquate Dichte der Knochen zumeist erreichbar.

Wann sollte eine Knochendichtemessung durchgeführt werden?

Im Rahmen eines Vorsorgeprogramms für gesundheitsbewusste Personen ist die Messung wichtig. Es ist eine einfach durchzuführende Untersuchung und erleichtert eine Verlaufsbeurteilung.